據公開資料顯示,2023年國產創新藥license-out數量高達近70起,總金額突破360億美元;而且BD首付款總額首次超過了IPO渠道募資總額。這一數據表明,BD交易和新藥出海已成為當前Biotech公司的主要盈利手段。

此外,國內藥企出海的方式層出不窮。“醫藥巨頭”恒瑞醫藥近期以“BD+股權”的新模式成功出海三款GLP-1產品組合,潛在交易總額超60億美元,更是引發了業內熱議。

在國內Biotech盈利難題待解的當下,BD交易與新藥出海能否成為破解難題的“鑰匙”?

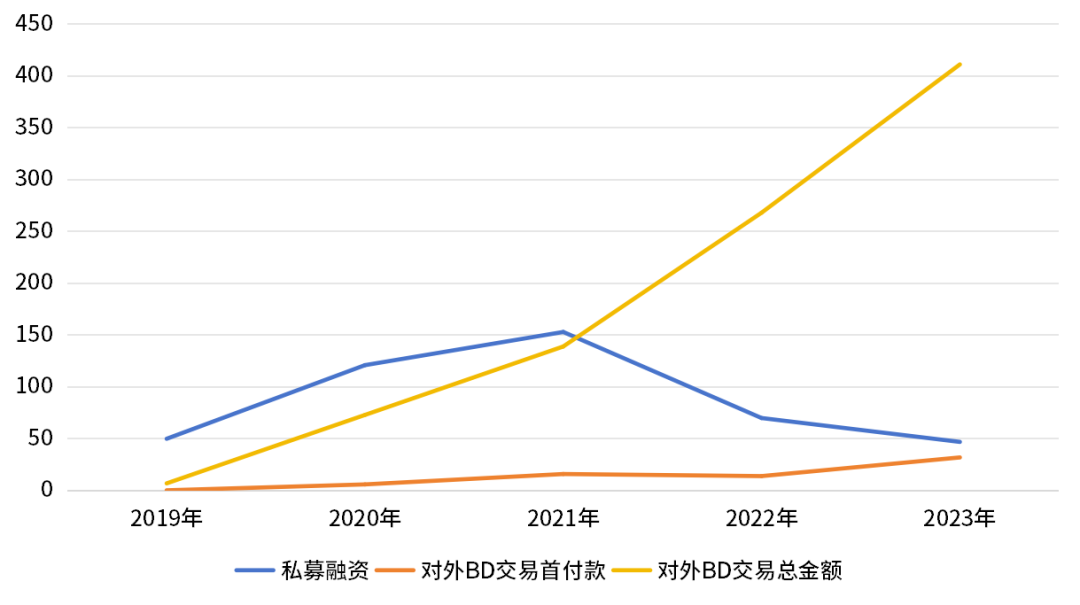

Biotech的“財富新礦” 中國創新藥領域“變天了”,國內Biotech的盈利模式也在這場變革中發生了變化。 回顧2015年前后,中國創新藥行業曾掀起投融資的狂潮。彼時,眾多Biotech企業紛紛在一級市場獲得連續融資,或在資本市場風光無限地上市。 2018年更是一個標志性的轉折點,港交所18A章和科創板的“開閘放水”,給眾多尚未盈利的Biotech企業帶來了上市融資的“潑天富貴”。 然而,好景并未持續太久。隨著創新藥行業投融資熱潮的逐漸退去,市場進入了寒冬期,部分赴港上市的Biotech企業面臨股價跌破發行價的窘境。 幸運的是,Biotech找到了除IPO募資以外的“財富新礦”——BD交易與新藥出海。 自2019年以來,國產創新藥在license-out(對外授權)方面迎來了迅猛發展的階段。不僅交易數量呈現顯著增長,交易金額也實現了突破性提升,且這一趨勢逐年加強。 根據天風證券的研究報告,2023年中國醫藥產業的license-out交易接近70起,涉及的總金額超過了360億美元。值得一提的是,多款創新藥如百利天恒的EGFR/HER3雙抗ADC藥物BL-B01D1和誠益生物的口服GLP-1減肥藥ECC5004等,其首付款均超過了1億美元。 更為顯著的是,2023年中國創新藥的BD首付款總額首次超越了IPO融資總額,這標志著BD交易已成為中國創新藥募資的主要渠道。 2019-2023年BD交易與融資金額對比情況 (單位:億元) 數據來源:興業證券研報、公開數據整理 具體來看,2023年有近20起國產創新藥跨境license-out交易的金額超過了10億美元,其中8個項目的交易總額超過15億美元,4個超過20億美元。 例如,百利天恒將BL-B01D1中國內地以外的全球權益授予百時美施貴寶(BMS),可獲得最高84億美元交易總額(其中首付款8億美元);舶望制藥將多款心血管siRNA療法授予諾華,潛在總價值高達約42億美元(其中首付款1.85億美元)。 另外,誠益生物將ECC5004(口服GLP-1R)授予阿斯利康、百力司康將BB-1701(HER2 ADC)授予衛材制藥,這兩項交易的總額都達到了20億美元。 顯而易見,國內Biotech企業已經探尋到了新的“資金源泉”。這一轉變,標志著對外授權交易的首付款或里程碑付款,正逐漸成為藥企研發資金的關鍵來源。 2023年部分國內藥企BD交易情況 數據來源:公開數據整理 盈利難?有Biotech說不 “行路難,行路難,多歧路,今安在?”這句古詩恰如其分地描繪了如今國內Biotech企業所面臨的盈利困境。 BD交易與新藥出海的熱潮,實際上揭示了眾多Biotech公司還未實現盈利的嚴峻現狀。 目前,A股上市的Biotech公司在20家左右,但截至2024年一季度,僅有如百利天恒、神州細胞、三生國健和上海誼眾等少數幾家成功實現了歸母凈利潤為正。港股Biotech情況類似,能夠實現扭虧為盈的也僅是鳳毛麟角。 Biotech陷入盈利困境,原因主要有兩方面:一是其業務重心在研發端,然而由于缺乏穩定的現金流,不得不依賴持續融資以支撐研發管線的推進,同時研發過程的長期性和結果的不確定性導致資金耗費甚巨;二是Biotech在銷售能力上相對薄弱,需投入更多資源用于建立和培養銷售團隊,加之商業化經營經驗不足,使得銷售推廣成本較高。 據招商證券研報披露,Biotech銷售費用率多在50%以上,顯著高于Big pharma和CSO,導致利潤空間被大幅壓縮。而且,Biotech在快速變化的政策與市場環境中缺乏商業化品牌運作的經驗,這無疑增加了其盈利難度。 盈利困境與創新藥行業投融資環境的趨冷相互疊加,使得Biotech的盈利之路充滿挑戰。正因如此,近年來國內BD交易與新藥出海的熱潮應運而生。 BD交易之所以備受青睞,主要在于其能迅速帶來資金流入,并有效分散新藥研發過程中的風險。通過對外授權在研創新藥物,Biotech可以加快資金回收速度,從而為研發管線的持續推進提供有力支撐。再加上,跨國制藥企業往往出手大方,使得BD交易與新藥出海成為Biotech當前重要的盈利途徑。 百利天恒的案例堪稱典范。在收到BMS針對BL-B01D1項目的8億美元首付款后,其總營收從2023年的5.62億元迅猛增長至2024年一季度的54.62億元,歸母凈利潤也實現了由虧轉盈的華麗轉身,從虧損7.8億元變為盈利50.05億元,貨幣資金也從僅有的4.04億元激增至58.26億元。 去年,眾多Biotech成功實現扭虧為盈,與BD交易和新藥出海的推動密不可分。 以康方生物為例,2023年實現凈利潤20.28億元,為上市以來的首次年度盈利,得益于PD-1/CTLA-4雙抗卡度尼利和派安普利單抗合計實現銷售收入16.3億元,以及收到Summit公司就PD-1/VEGF雙抗依沃西單抗對外授權支付的首付款后獲得許可收入29.2億元。

和鉑醫藥在去年也實現了首次年度盈利,得益于與輝瑞、Cullinan等達成的授權合作;和黃醫藥也憑借武田制藥對其呋喹替尼海外權益的巨額首付款以及其他產品的銷售收入成功扭虧為盈。 2023年復宏漢霖以5.46億元的凈利潤首次實現年度盈利,得益于其多款產品在全球范圍內的成功上市以及銷售網絡的廣泛覆蓋。同時,公司通過授權許可等方式獲得的額外收入也為其盈利貢獻了重要力量。 在這樣的行業背景下,國內Biotech的生存與發展狀態必將迎來深刻的變革。 怎樣出海? 毫無疑問,“出海”已成為當下國內Biotech實現盈利的必選項,而且并不僅限于“借船出海”(BD合作、對外授權)這一策略。 BD合作模式涵蓋license-out、專利授權等多種形式,其核心在于中國藥企將自身產品的海外或全球權益轉讓給海外企業,由后者承擔后續的臨床開發、申報上市、生產和銷售等工作。 這種模式對藥企的投入要求較低,適合資源有限且無國際化經驗的企業,但會失去產品未來在海外市場研發及商業化的掌控,而且可獲取的收益也有限。 除了“借船出海”策略,眾多中國藥企還青睞“聯手出海”模式,即與海外藥企共同研發,共同承擔成本與分享收益,或者通過股權授權、銷售渠道合作等方式,主要途徑是尋找當地在某些方面已較為成熟的企業進行收購或兼并。 傳奇生物與強生就西達基奧侖賽達成的合作,就是典型的“聯手出海”案例。在大中華地區,傳奇生物與強生以7:3的比例共同承擔成本和分享收益,在除此之外的全球其他地區,約定比例為5:5,同時強生向傳奇生物支付3.5億美元的首付款及后續里程碑付款。 另外,百利天恒就BL-B01D1與BMS達成最高84億美元的合作,也是雙方共同分擔開發成本、共同分享利潤的交易結構。 根據協議,雙方將合作推動BL-B01D1在美國的開發和商業化,BMS將獨家負責BL-B01D1在全球其他地區的開發和商業化。同時,雙方將分擔BL-B01D1全球開發費用,以及分享在美國市場的利潤和虧損。BMS將獲得該產品在中國大陸的銷售分成;在美國和中國大陸以外,百利天恒將獲得銷售分成。

“自主出海”模式對藥企提出了更高要求,且難以輕易復制,因為它要求藥企在海外獨立完成臨床試驗、市場準入申請以及產品銷售等全鏈條工作。此種出海模式更適用于如百濟神州、復星醫藥等具備雄厚資金實力,并已建立起大規模海外研發與銷售團隊的大型藥企。 “醫藥一哥”恒瑞醫藥采取的“BD+股權”新出海模式,也比較難批量復制。 近期,恒瑞將自研的三款GLP-1產品組合的全球權益(除大中華區外)授權給美國Hercules公司。根據協議,恒瑞將獲得首付款和近期里程碑款1.1億美元,臨床開發及監管里程碑款累計不超過2億美元,銷售里程碑款累計不超過57.25億美元,以及美國Hercules公司19.9%的股權,交易總額超60億美元。 這項交易的“特別”之處在于,不僅包括傳統的首付款、里程碑付款和銷售提成,還包括了恒瑞獲得Hercules公司19.9%的股權。這既保證了恒瑞的短期收益,以前期約1.56億元研發投入撬動了總價60億美元的交易,又通過股權連接了雙方的長期利益。 這種高端玩法也很難做到批量復制,這需要藥企在國際上的品牌影響力,擁有強大的研發實力和豐富的產品線,才能在與海外藥企談判時具有更高的議價能力,而且交易結構復雜,需要高度的談判技巧和精細的合同設計能力。最關鍵的是,合作的產品本身要具備優勢和市場價值。 小 結

BD交易與新藥出海,已經在中國創新藥行業中起到關鍵作用,成為國內Biotech的主要盈利手段。 在國內市場競爭激烈的當下,“出海”顯然已是必經之路。但怎樣出海、采取哪些模式,則需要不同類型的藥企再三權衡,找到適合自己的出海之路。 參考資料: 各家公司的財報、公告、官微 《20240124-醫藥生物行業:全面出擊,多點開花》,天風證券

來源:藥智頭條 ,作者粽哥2025

聲明:本文觀點僅代表作者本人,不代表煜森資本立場,歡迎在留言區交流補充;如需轉載,請務必注明文章作者和來源。如涉及作品內容、版權和其它問題,請在本平臺留言,我們將在第一時間刪除。